– Sehimpun Cerita dari Batam –

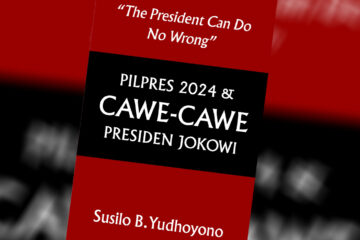

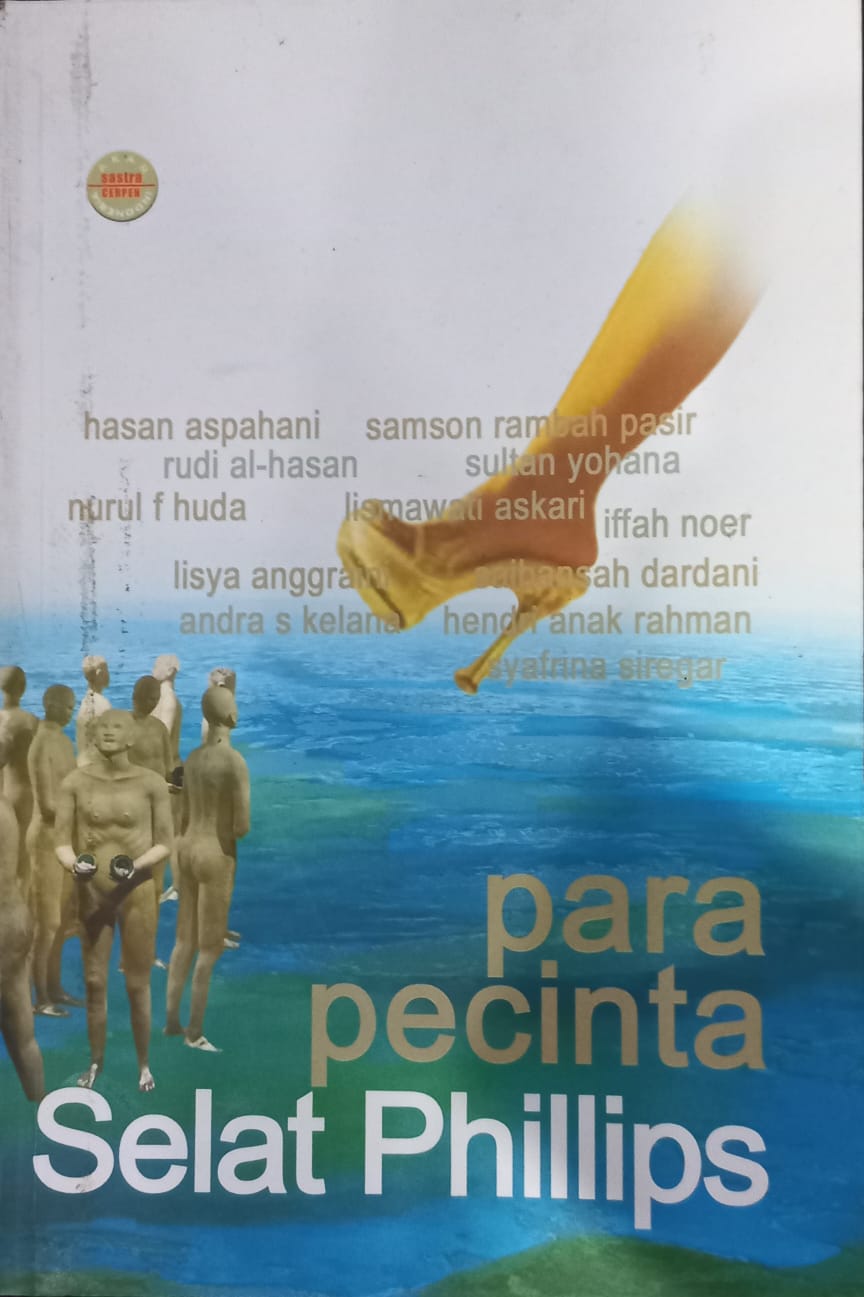

Judul Buku : Para Pecinta Selat Philips

Penulis : Andra S Kelana, Hasan Aspahani, Hendri Anak Rahman, Iffah Noer, Lisya Anggraini, Lismawati Askari, Rudi al-Hasan, Saibansah Dardani, Samson Rambah Pasir, Syafrina Siregar dan Nurul F Huda.

Penerbit : AKAR Indonesia

ISBN : 979-998390-8

Cetakan Pertama : Maret 2007

Dalam buku ini, Pemimpin Redaksi Majalah Siber Indonesia, J5NEWSROOM.COM, Saibansah Dardani menulis cerita pendek berjudul, Zikir Laut. Cerpen ini ditulis di Singapura, 18 Maret 2006. Terbit pertama kali di Harin Batam Pos. Berikut ini cerpen Saibansah Dardani.

Zikir Laut

Oleh Saibansah Dardani

SEJAK dari bibir pantai, aku sudah merasakan desah ritmik yang dikirim oleh lidah ombak. Tapi belum begitu aku sadari, desah ritmik apa itu. Pun apa bunyinya juga tidak aku sadari. Kecuali desah itu begitu teratur, intonasinya juga begitu. Tak ada yang saling meninggi melebihi yang lain. Semuanya seperti sebuah koor yang dikomando seorang dirijen yang berdiri tegak di depan paduan orkestra.

Begitulah. Sampai kapal kayu ukuran sekitar seratusan ton yang aku tumpangi bersama dengan Mustakim, Rahardi, Yoyok, Ahok dan Asiong, touke pemilik kapal, bergerak perlahan meninggalkan pelabuhan Sekupang. Udara begitu cerahnya, seolah membuai niat kami memancing. Gemulai kejaran ombak pun tampak seperti lambaian tangan memanggil manja. Cerahnya hari pada pagi itu seolah memantul dari cerahnya hatiku dan hati teman-teman mancingku.

Mereka semua, apalagi Asiong, begitu paham bagaimana menata hati sebelum memancing. Sejak kecil ia sudah diajarkan oleh laut, bagaimana menata hati sebelum memancing. Bukan badai atau kencangnya hembusan angin yang menentukan apakah kita pulang mancing bawa ikan atau mata berkunang, tapi suasana hati.

Dan cerahnya hati hari ini seolah sebuah cermin akuarium yang di satu sisi lainnya tampak kakap merah, dompak, kerapu dan selikur berenang hilir mudik. Mereka semua seolah sudah menanti kami di atas Karang Cantik di perairan yang sudah menjorok ke laut lepas.

Tiga jam suara mesin pendorong kapal kayu itu menjadi semakin akrab di telinga. Hanya suara itu yang dominan. Sampai-sampai desah ritmik yang aku rasakan sejak di bibir pantai lamat-lamat lenyap, tertelan suara deru mesin. Melewati kapal-kapal tanker yang sombong mengangkut tumpukan kontainer, kapal kayu kami tahu diri. Gelombang tinggi yang diayun dari dinding tanker itu seperti mengusir kami, memerintah kami agar menjauh, memberi jalan buat sang kapitalis.

Tak tampak lagi perawan alam di bibir pantai sepanjang perjalanan menuju Karang Cantik. Semuanya sudah berubah menjadi shipyard, pelabuhan cargo, industri dan resort. Yah, aku sadar, tak ada yang mampu melawan kekuatan kapitalis.

Dan Batam pun sudah dikangkangi oleh sang kapitalis itu. Semuanya sudah merunduk di balik ketiaknya. Hanya ada satu dua saja yang masih bisa berdiri tegak kepala mendongak. Meski karena itu mereka harus tersisih hidup di pulau yang belum dicaplok para kapitalis.

Mungkin, bagi mereka, hidup merdeka sudah menjadi bagian dari hidupnya. Karena sejak orok mereka sudah dibuai ombak. Ombak sudah menjadi ibu bagi mereka. Dan ombak tak pernah mau tunduk pada apapun, termasuk pongahnya tanker tadi. Apa pun.

Kulihat Asiong, Ahiok dan Rahardi sudah sibuk menyiapkan perlengkapan pancing. Sementara Mustakim dan Yoyok menyiapkan udang, sotong dan cumi sebagai umpang. Semua disimpan rapi di dalam kotak berisi batu-batu es kristal dan balok. Laju kapal kayu sudah mulai lambat.

Joe, kapten kapal berkepala pelontos itu member isyarat kepada ABK-nya untuk bersiap menurunkan jangkar. Dua kali klakson dipencetnya, lalu besi bermata empat itu melaju cepat membelah perut laut. Dan suara deru mesin kapal pun mati sudah, senyap.

“Kita sudah diatas Karang Cantik,” teriak Joe, seolah memberi perntah kami semua untuk segera menjawab panggilan kakap merah, dompak, kerapu dan selikur.

***

Asiong, Ahok dan Rahardi sudah larut dengan mata kailnya yang tenggelam ke dasar laut dibawa batu pemberat. Mustakim masih mencoba mencari posisi memancing yang enak, dipilihnya buritan kapal. Aku belum lagi mau menyentuh joran pancing.

Di tengah laut, desah ritmik yang tadi terdengar lamat-lamat, kini semakin nyaring. Aku pun tahu apa bunyi desah ritmik itu. Setiap ombak yang saling berkejaran itu ternyata sedang berzikir. Mereka tengah memuji-muji Allah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah.

Aku tertunduk, memandang ombak yang saling berkejaran. Zikir laut itu semakin membawaku larut dalam desak ritmiknya. Tak tergerak hatiku untuk menipu kerapu dengan umpan udang segar. Pelan-pelan mulutku mengikuti ritmik zikir laut. Kuatur tinggi nada dan intonasi suaraku jangan sampai lebih tinggi dari desah ritmik zikir laut.

“Subhanallah.” Perlahan kalimat zikir itu meluncur dari mulutku.

Semakin lama, aku semakin larut dalam desah ritmik zikir laut. Sampai akhirnya tubuhku tergeletak di dipan susun di atas perut kapal kayu. Mataku tak sanggup lagi memandang langit, dan mulutku pun sudah tak lagi mengucap kalimat zikir itu. Tinggal hatiku yang masih larut dengan desah ritmik itu.

Entah sudah berapa lama aku terlelap. Sampai akhirnya aku bersitatap dengan bulan kembar. Bukan purnama yang aku lihat, tapi sabit yang berjejer rapi. Seperti sepasang bola mata ibu yang memandangiku dengan pancaran kasihnya. Sabit kembar itu pun demikian, sampai akhirnya aku malu dan menunduk. Aku tak begitu paham isyarat yang dikirim sabit kembar itu. Hanya rasa damai yang membuncah di dalam dadaku.

Sebuah gelombang menggoyang kapal kayu cukup keras. Sampai aku terpelanting ke sisi dipan. Reflek tanganku berpegang pada ujung dipan. Astaghfirullah, malam sudah turun menyelimuti seluruh permukaan laut. Segera saja aku ambil kain sarung dan menjamak Maghrib dengan Isya’. Tujuh rakaat aku rajut menjadi lima, dengan duduk. Sudah aku coba untuk berdiri, tapi selalu gagal. Sebab ombak semakin liar dan anginpun terus menampar-nampar air laut.

“Ayo mancing bang, arus dasar laut lagi bagus nih,” ajak Asiong mengingatkan tujuan awalku.

Aku tak menjawab, kecuali langsung mengambil joran pancing yang sedari tadi tergeletak di buritan kapal. Sebuah udang segar kecil aku ambil lalu aku pasang di mata kail. Dengan batu pemberat sedang mata kail itu aku lembar di buritan kapal sambil mulutku terus hanyut dalam zikir laut.

Tak aku rasakan getaran kecil dari dasar laut. Sampai getarakan itu semakin kuat menarik ujung mata kail. Reflek aku tarik benang pancing dengan memutar gulungan joran. Semakin kuat aku tarik, gerakan dari ujung mata kail pun semakin keras melawan. Sampai akhirnya seekor kerapu ukuran sedang berusaha meronta melepaskan diri dari mata kailku. Tapi sudah terlambat.

Tak ada rasa puas seperti waktu-waktu sebelum ini ketika menarik benang pancing. Kepuasanku saat itu hanya bisa larut dalam ritmik zikir laut. Di tengah hamparan laut lepas di pinggir Laut Cina Selatan itu, aku seolah berada di tengah-tengah miliaran malaikat yang tengah memuji penciptanya.

Cukuplah zikir bagi mereka. Semua kebutuhan hidupnya sudah tercukupi dengan memuji penciptanya itu. Sebab nafsu sudah lama mereka penjarakan di dasar laut. Karena itu, mereka kini begitu merdeka. Benar-benar merdeka tidak didera nafsu.

“Pancing terus mas, ikan di atas karang ini kayaknya lagi pada lapar.” Asiong mencoba memompa semangatku.

“Iya mas, coba pake umpan cumi.” Mustamin menimpali.

“Mau istirahat dulu nih.” Aku berlalu meninggalkan mereka kembali menuju dipan susun tempat ABK kapal.

Seperti hendak menggauli istriku, aku begitu bersemangat merebahkan diri di atas dipan ABK. Lalu perlahan kembali mulutku melafazkan kalimat zikir mengikuti desah ritmik.

Semakin lama, aku semakin larut sampai akhirnya mulutku tak sanggup lagi bergerak lagi. Tinggal hatiku saja yang terus berzikir bersama laut. Mataku pun telah tertutup lagi. Tertutup.

Aku ingin bersitatap lagi dengan sabit kembar. Ingin aku puaskan hatiku dengan sinaran kasihnya hingga tak ada lagi ruang tersisa dalam hatiku. Aku ingin bawa pulang untuk aku bagikan kepada istriku, anakku, teman-temanku, tetangga, wali kota, presiden…

Tapi aku tak temukan sabit kembar itu lagi. Kecuali, jutaan malaikat yang tengah berzikir bersama angin, bersama ombak, bersama ikan-ikan, bersama burung-burung, bersama awan…

Singapura, 18 Maret 2006

Penulis adalah wartawan Harian Seputar Indonesia (SINDO) wilayah Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Menjadi wartawan sejak tahun 1991. Pernah bekerja di sebagai wartawan di Harian Pagi Riau Pos (Pekanbaru), Majalah Warta Ekonomi (Jakarta), Majalah Kapital (Jakarta), Harian Lantang (Batam), Mingguan SUKSESI (Pekanbaru) dan Majalah Pilars (Jakarta). Lahir di Surabaya, 11 Juli 1972. Cerita pendeknya sudah dimuat berbagai media lokal terbitan Batam dan media Jakarta.