Catatan Cak AT – Ahmadie Thaha

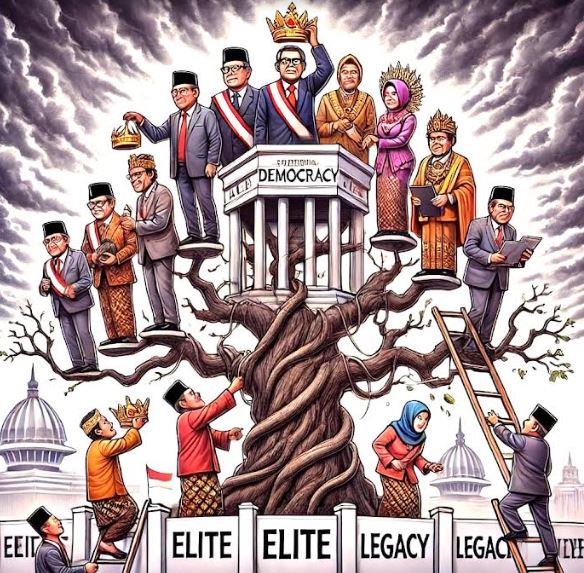

ADA yang lucu, sekaligus ironis, ketika kita berbicara soal demokrasi. Sistem yang katanya membuka peluang bagi siapa saja, entah tukang bakso, anak tukang becak, atau bahkan influencer TikTok, untuk terpilih menjadi pemimpin negara, justru kerap menjadi ajang “keluarga berencana” bagi elite politik.

Ya, demokrasi yang seharusnya memberikan hak dan akses setara kepada seluruh warga negara kini terlihat seperti versi milenial dari sistem monarki. Mungkin sebutan yang lebih tepat adalah “Demokrasi Warisan” —atau dalam bahasa keren akademik, hereditary democracy.

Dalam artikel Hereditary Democracy karya James Loxton di Journal of Democracy, fenomena ini dibedah dengan gaya akademis yang sangat rapi. Disebutnya, kenyataannya, politik hereditary ini tidak jauh berbeda dengan acara family reunion ala elite politik. Dari George W. Bush yang mewarisi tahta ayahnya di Amerika Serikat, hingga Nehru-Gandhi yang memonopoli India seperti warisan keluarga yang tak habis-habisnya. Kita mungkin perlu bertanya: demokrasi atau dinasti?

Mari kita bawa diskusi ini ke Tanah Air. Di Indonesia, hereditary democracy ini jelas tidak perlu diperkenalkan secara panjang lebar. Di sini, fenomena ini bisa kita lihat dalam keluarga-keluarga politik yang menonjol, seolah politik adalah bakat genetik yang diwariskan seperti kemampuan bermain bola di keluarga Ronaldo.

Lihat saja keluarga Soeharto, mantan presiden otoriter Indonesia selama 32 tahun. Bahkan setelah Soeharto mundur (bukan karena pemilu, tapi karena ‘dikejar’ reformasi), anak-anaknya tetap aktif berpolitik, berbisnis, dan… well, tetap kaya. Hutomo Mandala Putra, alias Tommy Soeharto, pernah terjun ke dunia politik, mencoba mewarisi “crown” bapaknya. Putri sulungnya, Siti Hardiyanti Rukmana, alias Tutut, juga pernah meramaikan panggung politik.

Apa karena mereka benar-benar terampil dalam politik? Atau karena, yah, nama keluarga saja cukup? Ini mirip seperti mendapatkan golden ticket tanpa perlu antre.

Tak hanya Soeharto, kita juga punya Megawati Soekarnoputri yang, seperti namanya, adalah anak dari Presiden pertama Indonesia, Bung Karno. Setelah Megawati berkuasa dan menjadi presiden (yang ironisnya juga hasil warisan reformasi), tampaknya tradisi ini tak berhenti di situ.

Putri Bu Mega, Puan Maharani, kini adalah sosok kuat di panggung politik nasional, menjabat Ketua DPR, mungkin juga “calon presiden masa depan”. Kalau politik adalah serial drama, mungkin kita sedang menyaksikan episode terbaru dari “The Maharani Chronicles.”

Kenapa kita selalu kembali pada politik keluarga? Loxton, dalam artikelnya, memberikan penjelasan yang jujur. Pertama, seperti dunia bisnis, ada yang disebut dengan supply-side (pasokan) dan demand-side (permintaan) dari politik keluarga. Di sisi pasokan, partai-partai politik cenderung mengutamakan figur yang sudah terkenal. Lebih mudah “menjual” seorang anak presiden daripada tokoh baru yang tidak ada “aura” politiknya.

“Kenal? Ya jelas, wong dia anaknya presiden!” Begitu kira-kira orang saling bertanya tentang para calon di pentas politik. Terlebih, banyak partai politik di Indonesia yang tidak benar-benar berbasis ideologi, tetapi lebih berbasis figur sentral. Kalau ayahnya sudah terkenal, ya tinggal terusin saja!

Sementara di sisi permintaan, masyarakat tampaknya terperangkap dalam mentalitas “orang dalam.” Di Indonesia, seringkali muncul persepsi bahwa jika anak atau kerabat seorang tokoh politik pernah berkuasa, mereka pasti lebih mampu melanjutkan kerja baik orang tuanya. Ya, persis seperti percaya bahwa anak tukang las pasti jago bikin motor.

Namun masalahnya, seperti yang dijelaskan Loxton, politik keluarga ini “menyusutkan kolam bakat” (shrinking the pool of talent). Dengan kata lain, daripada membuka ruang bagi talenta baru yang mungkin lebih kompeten, kita malah terus-terusan melihat wajah-wajah lama dengan nama belakang yang sama. Ini ibarat audisi pencarian bakat di mana hanya boleh ikut kalau kamu sepupu produsernya.

Fenomena di atas tidak hanya terjadi pada masa lalu. Kasus yang lebih segar adalah kisah Joko Widodo (Jokowi) dan anaknya, Gibran Rakabuming Raka. Jokowi, sebagai presiden yang populer dengan citra rakyat jelata dan anti-dinasti, ternyata terjebak dalam perangkap hereditary democracy. Gibran, yang dulunya lebih dikenal sebagai pengusaha katering dan pemilik restoran Markobar, kini melompat ke panggung politik sebagai Wali Kota Solo dan kemudian berambisi lebih tinggi.

Apakah Gibran tiba-tiba jenius dalam politik? Atau ada hubungannya dengan nama belakangnya yang kebetulan sama dengan Presiden Indonesia saat ini? Ya, Anda bisa menebaknya.

Fenomena ini menarik perhatian, bahkan memicu perdebatan tentang apakah ini demokrasi atau dinasti. Dan ketika Gibran masuk dalam bursa calon wakil presiden di usia yang relatif muda, semakin banyak yang melihat ini sebagai bukti nyata bahwa hereditary democracy sedang berkembang pesat di Indonesia.

Salah satu konsekuensi buruk dari hereditary democracy adalah disappointed voter expectations —harapan rakyat yang patah karena keluarga politik tidak selalu meneruskan kualitas kepemimpinan yang diharapkan.

Ketika figur-figur muda dari keluarga politik muncul, sering kali publik menganggap bahwa mereka akan lebih progresif atau lebih baik dari generasi sebelumnya. Namun, dalam banyak kasus, kenyataannya jauh dari itu. Dan ketika hasil tidak sesuai harapan, pemilih menjadi apatis, yang tentu saja merugikan demokrasi.

Lebih jauh lagi, politik yang dikuasai keluarga mempersempit ruang partisipasi publik. Politisi baru yang berasal dari kalangan non-elite kesulitan menembus tembok besar dinasti politik. Ini membuat demokrasi kita terasa seperti “klub eksklusif” di mana keanggotaan ditentukan berdasarkan silsilah, bukan meritokrasi.

Walhasil, jika demokrasi adalah sebuah pasar bebas ide dan pemimpin, maka hereditary democracy adalah “franchise politik keluarga” yang beroperasi di bawah radar. Kita tidak perlu lagi merayakan demokrasi sebagai sebuah sistem meritokrasi yang adil dan terbuka.

Sebab, semakin hari, politik tampak seperti tradisi keluarga yang turun-temurun, di mana rakyat hanya bisa memilih antara dinasti politik A atau B. Seperti memilih antara restoran cepat saji yang sama-sama menyajikan burger, hanya beda topping.

Hereditary democracy mungkin tak seburuk monarki absolut, tetapi tetap mengkhianati esensi demokrasi itu sendiri. Keluarga politik terus memperpanjang cengkeraman mereka, dan dengan setiap pemilu, rakyat hanya bisa berharap, “Mudah-mudahan anaknya lebih baik dari bapaknya.” Tapi, seperti yang kita ketahui, harapan itu bisa memabukkan —persis seperti politik keluarga.*

Jakarta 04.10.2024

Penulis adalah Pendiri Republika Online 1995