Catatan Cak AT – Ahmadie Thaha

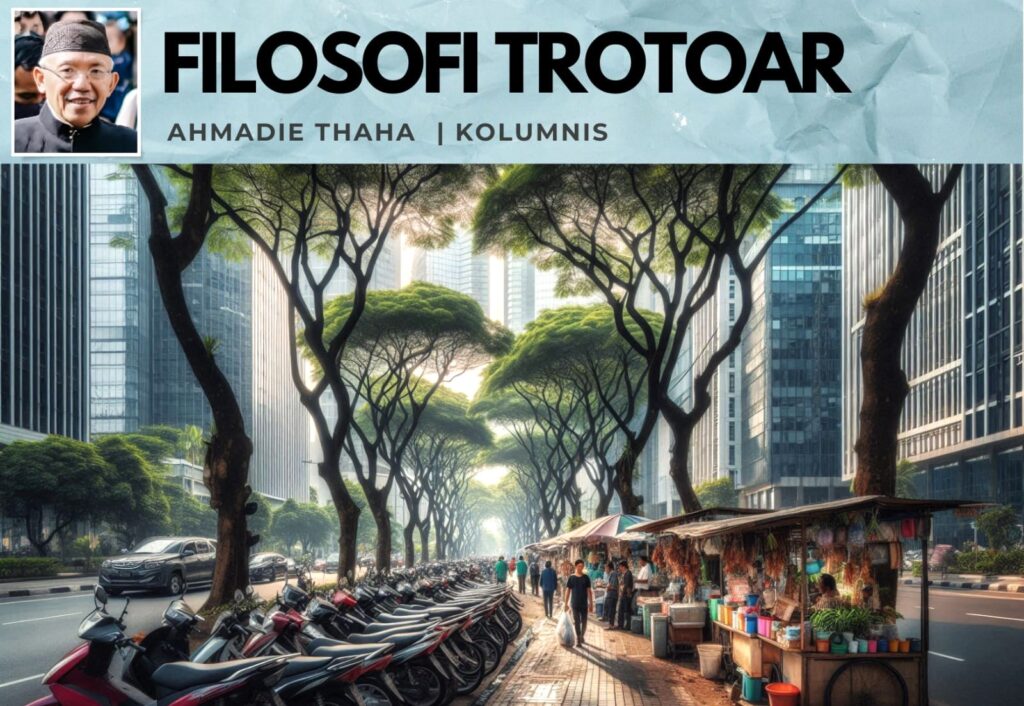

BAYANGKAN pagi yang cerah di salah satu sudut kota di Indonesia. Sebuah trotoar lebar membentang seperti undangan, dihiasi paving block yang berkilau terkena sinar matahari. Ada jalur warna kuning kunyit khusus untuk difabel, dan di sana-sini tampak bangku taman yang berdebu, karena jarang disentuh.

Tapi, kenyataannya? Trotoar itu penuh motor yang parkir sembarangan, gerobak pedagang kaki lima, bahkan ada sepeda motor yang melintas. Sejak Anies Baswedan tidak jadi gubernur, itulah pemandangan trotoar di Jakarta. Jika trotoar bisa berbicara, ia mungkin akan berkata, “Apakah kalian tahu aku dibuat untuk berjalan kaki?”

Ironi ini bukan hanya pemandangan sehari-hari, melainkan metafora dari gaya hidup kita. Kita lebih sering memilih jalan pintas daripada jalan sehat. Padahal, manfaat jalan kaki bukan hanya sebatas angka di aplikasi pedometer; itu merupakan langkah literal menuju kehidupan yang lebih baik.

Menurut banyak penelitian, berjalan kaki secara rutin —bahkan hanya 10 menit sehari— dapat menurunkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Menurut data, berjalan kaki setiap hari selama 10 menit saja bisa memperpanjang usia —hingga 1,4 tahun untuk pria dan 0,9 tahun untuk wanita berusia 60 tahun ke atas.

Para ahli merekomendasikan kita berjalan kaki 6.000 hingga 8.000 langkah sehari untuk usia di atas 60 tahun, dan hingga 10.000 langkah untuk mereka yang lebih muda. Bagi pejalan dengan kecepatan sedang (5 km/jam): 6.000 langkah bisa ditempuh sekitar 45 menit, 8.000 langkah sekitar 1 jam, dan 10.000 langkah sekitar 1 jam 15 menit.

Namun, di Indonesia, target ini terasa seperti mimpi di siang bolong. Banyak dari kita yang lebih suka menunggu ojek online, meskipun jarak ke tujuan kita hanya sepelemparan batu. Sebagai perbandingan, masyarakat di Jepang dan Eropa terkenal karena kebiasaan jalan kaki mereka. Anda pasti sudah melihat mereka di Youtube.

Di kota-kota seperti Tokyo atau Amsterdam, trotoar adalah ruang hidup —digunakan untuk berjalan, bersepeda, atau sekadar bersosialisasi. Sementara itu, di sini, kita malah memperlakukan trotoar seperti museum terbuka: indah untuk dilihat, tapi tidak untuk disentuh. Padahal, banyak Pemda sudah memperindah trotoar kota.

Filosofi trotoar di Indonesia sering kali lebih banyak menyuarakan “niat baik yang tidak sampai.” Pemerintah membangun trotoar yang lebar dan estetik, tapi lupa melibatkan budaya masyarakat yang menggunakannya. Pedagang kaki lima mencari nafkah, motor mencari tempat parkir, dan kita? Kita mencari alasan untuk tetap malas.

Di tengah semua ini, ada ironi yang tak terelakkan: orang yang paling sering berada di trotoar bukanlah pejalan kaki, melainkan mereka yang tidak punya pilihan lain. Anak sekolah yang berangkat tanpa kendaraan, ibu-ibu yang membawa barang belanjaan, atau pekerja kasar yang mengangkut beban lebih berat dari yang pantas untuk tubuh manusia.

Kita hidup di era di mana duduk telah menjadi “penyakit baru.” Di rumah kita duduk. Di kendaraan, kita juga duduk. Di kafe, tentu kita tidak makan atau minum sambil jalan-jalan. Menurut data kesehatan, terlalu banyak duduk berkontribusi pada masalah kesehatan kronis, dari obesitas hingga gangguan mental.

Jalan kaki, di sisi lain, menawarkan solusi sederhana dan murah. Bahkan, menurut Profesor Tom Yates dari University of Leicester, menambah 10 menit jalan kaki sehari bisa meningkatkan kualitas hidup secara signifikan, yaitu tambah umur. Dalam sepuluh menit, kita setidaknya bisa mengayunkan kaki sebanyak 1.333 langkah.

Namun, mengapa kita tetap enggan? Mungkin karena budaya kita tidak pernah benar-benar memprioritaskan kebugaran fisik. Atau mungkin, kita merasa terlalu sibuk dengan ilusi produktivitas sehingga lupa bahwa langkah kecil pun bisa membawa perubahan besar. Seolah-olah dengan duduk terus di depan laptop, kita bisa menjadi lebih produktif.

Jika ada satu hal yang trotoar ajarkan pada kita, itulah kesabaran. Seperti prajurit yang berdiri di garis depan, trotoar kita tetap tabah meski terus-menerus disalahgunakan. Ia adalah simbol kemajuan yang mengingatkan kita bahwa modernisasi tidak hanya soal membangun, tapi juga soal memanfaatkan apa yang telah dibangun.

Jadi, apa langkah kita selanjutnya? Mungkin sesederhana berjalan kaki ke warung terdekat, atau memilih naik transportasi umum daripada kendaraan pribadi. Trotoar tidak meminta banyak —hanya sedikit perhatian dan penghargaan. Karena pada akhirnya, trotoar adalah panggung yang menunggu untuk dipakai, bukan sekadar hiasan kota.

Jika Anda merasa tulisan ini terlalu serius, anggap saja sebagai satire. Karena, mari kita jujur, kapan terakhir kali Anda benar-benar menggunakan trotoar untuk berjalan kaki, dan bukan sebagai tempat mengambil foto Instagram? Mari mulai dari langkah kecil: gunakan trotoar seperti yang seharusnya. Jika tidak demi kesehatan, setidaknya demi rasa syukur punya ruang publik yang terus-menerus kita abaikan.*

Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 16/11/2024

Penulis adalah Pendiri Republika Online 1995